Sin intención de remitir a los orígenes siempre inciertos de lo poético, ni mucho menos buscando edificar una teoría total sobre la expresión literaria, escribo este texto pensando en las condiciones que configuran el espacio escritural y su vínculo con la construcción de ciertas tendencias que circundan lo que podríamos llamar las funciones del discurso poético. Tendencias que, por lo demás, me atrevería a decir, son parte de una tensión mayor dentro de la relación entre política y poética.

Dos situaciones: en primer lugar, la preponderancia de una poética anclada a la figura de un “yo”, a la que denominaremos genéricamente como una poética “confesional” o incluso “neo-confesional” en los círculos literarios nacionales. Por otro lado, un proceso de “despolitización” de las obras escritas por autores pertenecientes a lo que, apresuradamente, puedo llamar una generación actual de escritores en la escena. Para estos fines, redacto estas tesis en un ejercicio especulativo de intentar abordar las problemáticas y contradicciones de este aparente ethos escritural, cuyo fin pareciera ser la reificación de un “yo” poético: marca definitiva de la identidad política.

Comenzar desde cierta premisa: lo poético como contrario a la expresión individual de un sujeto intimista. En tanto toda construcción de un “yo” poético provenga de un campo enunciativo en disputa, ya existente previamente a la manifestación individual del sujeto político, es imposible remitir cualquier uso del lenguaje a un campo “personal”. Identificar cierto despliegue específico del lenguaje a una práctica de auto-expresividad elude dos elementos determinantes: a) el lenguaje se constituye en un plano pre-subjetivo, b) los procesos de fetichización de la obra de arte también determinan al texto poético.

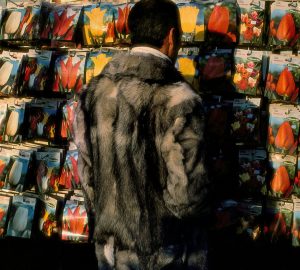

Distintos mecanismos como técnicas de automatismo escritural, libre asociación o el montaje de objetos familiares dentro de la obra buscan edificar una voz “real” en el poema. Esto está bien, es una búsqueda. Pero en esta exploración, al reconocerse en esta voz lírica como “yo”, la creación está destinada a las formas de fetichismo mercantil que reconoce en la expresión lingüística (en ciertos juegos metafóricos y rítmicos) su autenticidad: una manifestación transparente de la experiencia privada. Es el yo como propiedad, la imagen que se autocomplace no eróticamente, sino compulsivamente en una forma de mercantilismo identitario. La que llamo escritura neo-confesional se aferra a los discursos de la originalidad y la pureza expresiva que caracteriza las necesidades de nuestra generación, a la luz de la crisis y predominancia de la sobreestimulación estética y la posibilidad de un fin crítico de la experiencia.

De esto se desprenden una serie de aristas. El poema adquiere nuevos ritmos y formas de ser consumido mediante las estructuras de las culturas mediáticas que lo acompañan en sus procesos de composición: desde manifestaciones aparentemente inocuas como la #instapoetry, que son una forma menos estéticamente valorable de lo que se diagnostica aquí, pero que alcanzan incluso a determinar las formas de lo que se genera en los círculos de creación académica y en los círculos intelectuales de las escenas, por lo menos metropolitanas. Una experiencia neurológica, estas formas de experiencia moderna del consumo de la obra lírica. ¿Las dinámicas de consumo encuadran las posibilidades de aquello decible?

A las ya complejas relaciones que hemos exhibido sucintamente, se les suman las prácticas editoriales inscritas en formatos altamente neoliberales, que buscan reafirmar un campo comercial sustentado por la publicación hiperveloz, excesos de la demanda y formas de financiamiento en un mercado ya precarizado. La desesperada búsqueda de marcas de valor, de la cual todos y todas participamos: la plataforma y su lógica algorítmica que cocrean y modulan la existencia del poema como mercancía. Este no es el fin de este ensayo, en todo caso.

Producto: textos sin habla, recluidos a formar parte de las fuertes barreras de la identidad individual. La inauguración de un solipsismo determinado por el shock de lo subjetivo y el temor a lo común, que responde creando “estilos de vida” y personificaciones. Es inocente argumentar que la creación lírica, y muchas de sus manifestaciones similares, corre un alto riesgo de convertirse en una mercancía apolítica. Más bien, una nueva respuesta o urgencia de escritura debe considerar que este proceso ya está en movimiento y consolidado hace ya mucho tiempo.

¿Cuáles son las metodologías de un texto autodestructivo? Pienso en las formas de la escritura que se fundan en el fenómeno radicalmente material, el cual en ciertas lecturas comprende el principio que nos torna en seres políticos: los espacios de la expresión pública, del animal parlante. Pero a su vez, el texto busca ser “otra cosa” que el lenguaje. Radicalizar este pensamiento sobre lo lírico correspondería a ir a las raíces de nuestra inercia, aquellos rasgos que nos obligan a depender de las categorías del “yo”. Las instituciones discursivas que producen a un autor son aquellas mismas que derivan en los procesos que tienen como resultado este mecanismo denominado voz lírica.

Tanto la identidad del poema, como el “yo” del poema, son y deben ser débiles si buscan sobrevivir: deben abrirse a la muerte del poema. Una muerte que no es la “muerte del sujeto”, sino la muerte de todos y todas. Entonces, el poema, en su precariedad tiene dos opciones: reafirmarse en la expresión del “yo”, como enseñamos en las escuelas, o desarmar la memoria, la cultura y destrozar lo que un poema “debe ser”. Es decir, el poema debe ser todo menos literario. Cuando el poema se deshace de la circulación político-económica de la identidad autoral, individual e institucional, es cuando este puede ser, finalmente “honesto”. El poema se constituye en las ruinas del lenguaje: contiene en sí misma su propia destrucción.

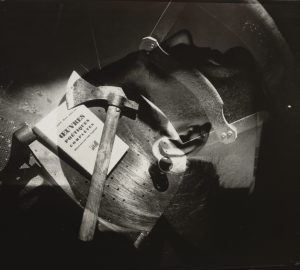

Cuando me refiero a la muerte, me refiero al proceso de tornar la voz en un objeto “inorgánico”: un objeto entre objetos. Las ruinas del proceso histórico, la movilización de los archivos calcinados del lenguaje; un nombre no es más que la síntesis contingente de los procesos históricos de los cuales derivan.

En estas formas de una escritura que busque manifestar su condición política, el texto, diferente al lenguaje como tal, expresa la contingencia de los objetos perdidos del lenguaje. ¿Cuáles palabras, conceptos, archivos se desprenden de la edificación totalitaria de lo “decible”? El sentido terminal de la voz humana, la incapacidad de lo común en el lenguaje o, finalmente, la crisis: allí yace la contingencia necesaria y determinante del texto a las puertas del fascismo político. En términos de praxis, la obra política tiene como fundamento desacoplarse de sus funciones inmediatas; el texto es una forma arruinada que da cuenta de los límites comprensivos de un mundo desprovisto de sentido, sin concesiones. A continuación, lo que creo son ejemplos de obras que logran utilizar el “yo” como intensidad material entre otras.

La ciudad de Gonzalo Millán nos va mostrando una serie de construcciones que se despliegan en secuencia asociativa compleja, en que la claridad léxica solo es concebible ante la crisis de la posibilidad de un sentido común del espacio público tras el decaimiento de la experiencia colectiva. Las implicancias son varias: el colapso de las voces, la referencia difuminada del sujeto alienado de su propia continuidad afectiva. El sujeto lírico se manifiesta solo en términos de un fantasma entre las ruinas habitadas por otros fantasmas: es una constelación de objetos entre objetos. Objetos orgánicos e inorgánicos, da igual. Ejemplo donde la palabra expresa la no-palabra.

La documentación histórica y la destrucción de la discursividad nacional en Yatagán de Dünkler muestra la voz lírica como un interludio entre archivos y las macro-narrativas históricas. Similar, El cementerio más hermoso de Chile de Formoso o El museo de la bruma de Ghigliotto; escrituras del exterminio que vinculan lo dicho y la especulación: memoria e imaginación. La creación que necesitamos adquiere la forma de la expropiación de estos materiales para la construcción de una comunidad venidera; ahí radica su operación crítica.

Las metodologías son variadas, pero su principio se transparenta: en los tiempos actuales la función política del texto debe referir a la destrucción de un mundo unificado en el “yo”; la obra debe dar cuenta de la contingencia de nuestras voces en la escritura. Las ruinas de la identidad se relacionan con la crítica histórica y una praxis colectiva: unirse en la extinción de la confesión individual y entender el texto como una síntesis de movimientos fuera de uno. O, de otra manera, reconocer en la escritura la potencialidad de un caos creativo. De los vestigios de aquello que creíamos ser nace la posibilidad de una creación que confiese lo que debe confesar: la destrucción de los vínculos que nos hacen “uno” con los otros y, más bien, aquello que se ha sacrificado al momento de erigir estos horizontes.

En este sentido, las posibilidades “autodestructivas”, su honestidad, como le denominaré, se contraponen a la totalidad de una figura transparente de un “yo” confesional. La honestidad cabe en estos cortes que el texto lírico potencialmente puede realizar en los discursos mercantiles e institucionales (siendo a su vez parte de estos procesos). La honestidad de la escritura yace en la deliberada desestabilización de la estructura lingüística en pos de una intensificación de los tiempos, las fuerzas e intensidades de las múltiples voces que la constituyen. Al deshacernos de las garantías representacionales (cíclicamente, como ya se ha propuesto en otros momentos de la producción literaria; dígase vanguardias y postvanguardias), el texto se torna incorpóreo: ritmo, color, los intervalos. La obra que requerimos aún no existe (no hay cómo saberlo hasta que las condiciones históricas sean las correctas), pero me imagino esta imagen como una expresión de la honestidad del mundo, aquella que reoriente los cuerpos hacia un final abierto: a la creación más que a la clausura.

Por Daniel Ahumada

Fotografía de Gottard Schuh